Sonntag, 25. Oktober. Nachmittag.

Ich sitze im Zug. Heimfahrt. Eine Woche habe ich meine Frau und die Kinder nicht gesehen und freue mich darauf, bald von ihnen abgeholt zu werden.

Der Kopf brummt noch ein wenig, die Zunge ist belegt. Nachwirkungen eines Familienfestes. Geringfügiger Kollateralschaden ausgelassenen Feierns. Kurze Nacht, aber leckeres und lustiges Frühstück. Dann zum Bahnhof gebracht worden. Alles ist gut.

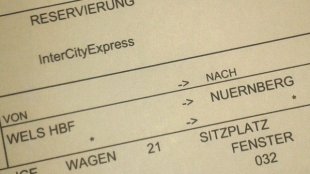

Bis auf meine Probleme den reservierten Sitzplatz zu finden. Irgendwie ist die Verteilung der entsprechenden Nummern nicht einleuchtend, vielleicht liegt es auch am Hammerwerfen im Kopf. Der Zug ist voll, viele Menschen scheinbar arabischer Herkunft. Flüchtlinge? Keine Ahnung, steht ja nicht auf der Stirn. Dazwischen aber die gewohnten Bahnfahrergesichter wie meines.

Ich frage den Schaffner, der vor mir Fahrgäste kontrolliert, ob ich überhaupt im richtigen Waggon gelandet bin. Irgendwie waren Wagenstandsanzeiger und Realität etwas verschoben. Der Schaffner ignoriert mich geflissentlich, aber ein vollbärtiger Fahrgast springt freundlich ein und bestätigt, dass ich im richten Wagen bin. Welchen Platz ich denn suche?

Als ich es ihm sage, zeigt er lächelnd hinter mich. Beim Umdrehen sehe ich die 32. Auch ein bisschen doof von mir die 32 in einer Reihe mit 31 und 33 zu erwarten. Ich bedanke mich für die Hilfe, und gehe eine Reihe zurück.

Zwar ist mein Platz von einem jungen Mann belegt, aber der neben ihm ist frei und ich bin froh endlich meinen Koffer ins Fach wuchten zu können. Da taucht der Schaffner neben mir auf. Welchen Platz ich reserviert hätte? Ganz österreichische Autorität prüft er meine Karte und faucht den Mann, der meine großartige 32 am Fenster okkupiert hat, an aufzustehen. Ich sage dem Schaffner, dass es mir egal sei, wo ich sitze. Genervt besteht er auf den Platzwechsel – aus pädagogischen Gründen.

„Die müssen mal lernen, dass man sich an Regeln halten muss.“

Als ich noch einmal meine Gleichgültigkeit bezüglich des Platzes betone, ist der junge Mann bereits aufgestanden. Umständlich schieben sich Schaffner, Fensterplatzklauer und ich aneinander vorbei.

Endlich. Ich sitze und hole den Laptop heraus. Will noch etwas schreiben. Nur hin und wieder linse ich zu meinem Sitznachbarn. Auf dem Smartphone sieht er sich Landkarten an. Ich erkenne einen lang gezogenen Fluss, den er mit dem Daumen immer weiter schiebt.

Nächste Station: Passau. Polizei betritt den Wagen. Passkontrolle. Meine erste an dieser Grenze seit dem Vertrag von Schengen. Der Polizist sieht sich meinen Personalausweis und mein Gesicht genau an. Die Übereinstimmung scheint ausreichend.

Aber der Mann neben mir reagiert nicht. Als der Polizist ihn noch einmal auffordert, Pass oder Visum zu zeigen, sagt er nur ein Wort:

„Asyl.“

Er wird zum Aussteigen aufgefordert. Wie die Hälfte der Menschen in dem Wagen, in dem ich sitze. Auch der, der mir meinen Sitzplatz gezeigt hat. Ich sehe die Karawane auf dem Bahnsteig.

Obwohl schon oft in den Nachrichten gesehen: Mich macht das Bild, macht die Situation betroffen. Und der Tonfall, mit dem mein Sitznachbar das Wort „Asyl“ ausgesprochen hat, in dem Erleichterung ohne Euphorie schwang, will einfach nicht aus meinem Kopf.

Wir haben Verspätung, aber es ist mir komplett egal. Ich freue mich einfach nur darauf, in wenigen Stunden meine Liebsten an mich drücken zu können. Und ich bin dankbar dafür, nicht in einer Karawane den Zug verlassen und einen Asylantrag stellen zu müssen, weil das Land, in das mich der Zufall per Geburt gespült hat, brennt.